案例应用课程:程序设计基础 课程代码:N19ZY11010

课程类型:¨创新创业课程 ¨通识教育课程 ¨专业课程 þ应用创新课程

课程开课部门:人工智能与大数据学部

授课对象:本科学生

案例设计者:游应德

一、案例应用章节或知识点

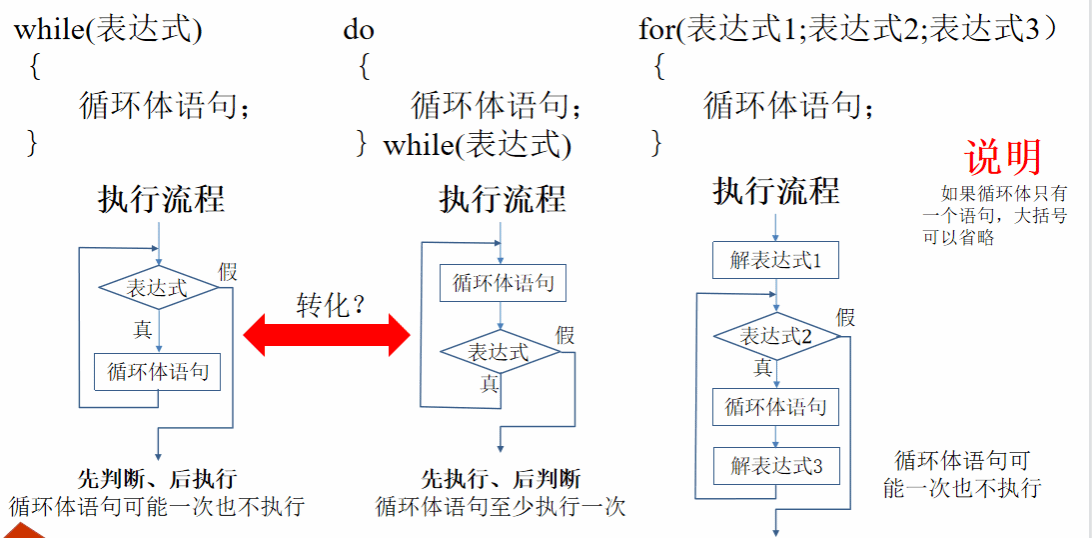

本案例知识点为循环结构程序设计:多次重复执行的操作可通过循环来实现,在C语言中,常用三种语句实现循环: while语句,do-while语句,for语句。

说明: 1.可用break语句提前终止循环;2.可用continue语句提前结束本次循环;3.三种语句一般可以相互转化,且可以嵌套使用;4.选择结构与循环结构也可以相互嵌套使用。

二、案例意义与育人目标

在教学过程一开始提出现实中分分钱能否判性为犯罪的问题,这个行为可以定性为偷盗吗?此时,学生的普遍认知是不能认定为偷盗,经过对案例事件的故事呈现,大家普遍认同能判性的观点。通过自己动手设计程序,并将测试运行程序,学生基本都对一千万次累计的结果感到震惊,确认这个过程造成犯罪的事实。通过学生讨论身边的无人值守和法不责众的现象,加深学生对从小事、普遍存在的现象造成的犯罪进行归纳和反思,加深印象,提升同学的底线思维意识;通过教师最后的总结,扩展同学们的法律底线和职业操守底线。

三、案例内容

思政元素挖掘:从一个职业犯罪故事引入,介绍通过技术实现盗取国家利益到犯罪的实例介绍,从故事中每个人舍弃的微不足道的小数百分位部分的积累,结合本章节的循环知识点应用到本案例中,引导学生对案例进行分析,带领学生动手计算出让人震惊的巨大数据结果,引申出贪污受贿、职业犯罪行为、职业操守问题的讨论,警戒学生要谨守法律底线,坚守职业操守,培养学生的底线思维。

设计思路:故事引入-->小组讨论完成模拟银行对“分分钱”的积累——>展示小组结果-->小组讨论本案例的犯罪心理-->用一句话展示小组的思政总结——>教师总结思政内容。

教学方法:案例分析法、讲授法、小组讨论法、练习法。

教学过程

提出问题:非常小的钱放在了自己的包里能判定为犯罪吗?

故事引入:曾经有一个银行技术人员,她懂计算机技术也懂得银行业务,她发现注销用户所遗留的“分分钱”不受关注,因此,她修改程序,悄悄的将每个用户的遗留部分直接流入自己的私人银行账户。原以为自己做得天衣无缝,可以悄悄发大财,但是,没想到,在后来的财务审查过程中发现了这个漏洞,通过调查取证及司法途经,最终判处10年有期徒刑。

学生任务:模拟银行,实现1千万人次的用户注销注销账户后,每人次都随机的舍去了元角分的“分”部分,通过1年的积累,计算该工作人员能获得多少钱?以小组为单位,活动时间结束后个小组展示程序运行的结果。

小组讨论:在没有监守情况下自己或别人越过底线的情况,并分析他们的思考方式,小组用一句话展示小组的思政总结。

警醒学生:在未来的工作中,我们都将面临一系列利益诱惑,在有人值守的时候,大多数人都能够做到谨守本分,但是,更多的时候,没有人进行监管,我们还能守住自己的本心吗?因此,从初学程序设计之初,我们就要树立自己的底线意识,哪些是我们能做的,哪些是我们坚决不能做的,我们每个人都应该有这样的法律底线和职业操守。

四、育人效果

本案例采用小组讨论和分组练习的方式,能够激活课堂活跃性,促使学生积极参与,实现较好的教学效果,达到教学目标。学生能够掌握专业知识,具备理论的实际运用能力,树立了正确的三观,提高了学生遵纪守法的意识,增强了学生的职业操守和道德底线。